点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

编者按:

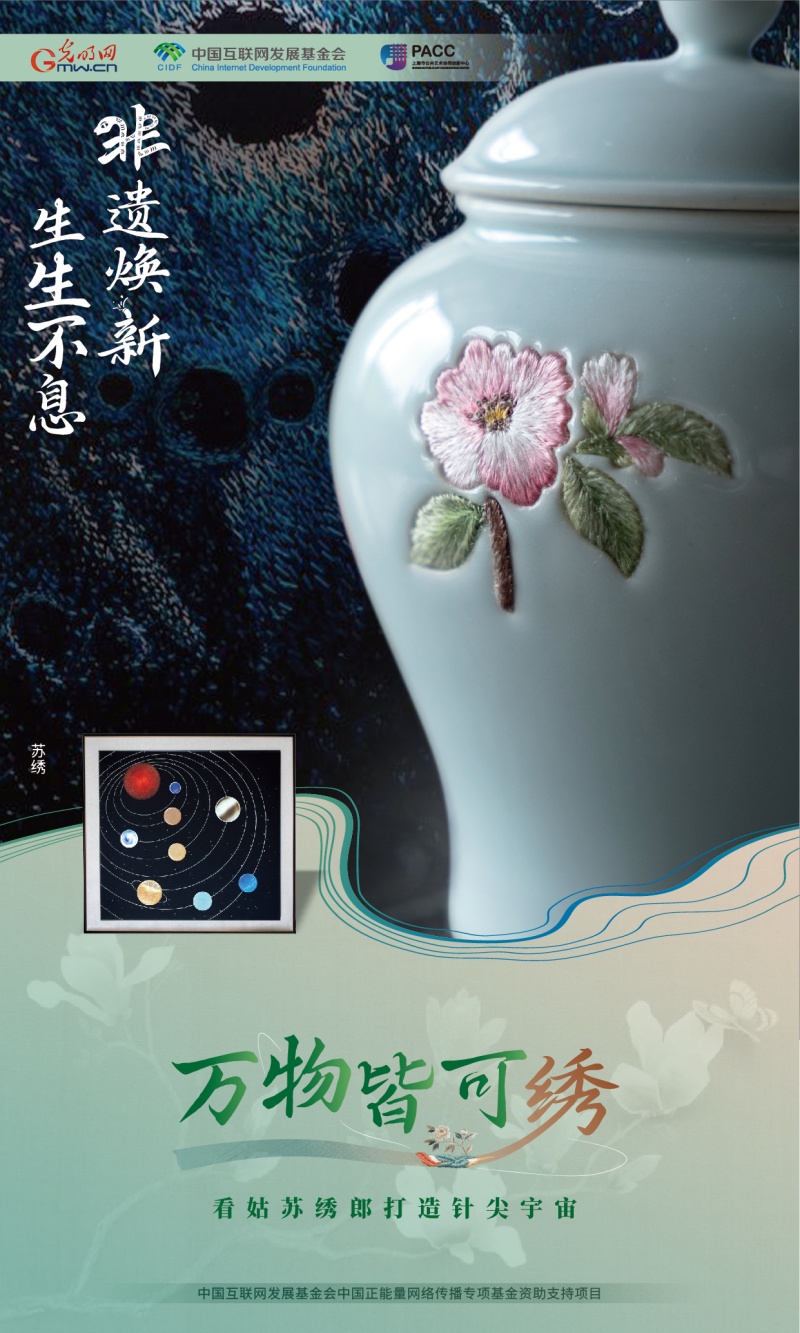

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分。为扎实做好非遗的系统性保护、广泛开展非遗的多元化传播,光明网以“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入人类非物质文化遗产代表作名录为契机,策划推出“非遗焕新 生生不息”记录非遗创造性转化、创新性发展系列短视频,聚焦非遗的活态展示与跨界融合,讲述好非遗人的传承故事与匠心精神,展示好中国非遗的精湛技艺与独特魅力。

苏绣,传承2000余载,2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。作为中国四大名绣之一,苏绣素有“一针值千金”的美名。“以劈丝技术为例,一根丝线可以被分成200多份,非常精细。”苏绣青年艺术家张雪感叹道:“针线在绣面上面、于毫厘之间游走——这是刺绣的技术,更是刺绣的艺术。”

作为土生土长的姑苏绣郎,张雪一直痴迷于这门针与线、巧与思、心与手的艺术,提出了“苏绣的可能性实验”这样一个概念,“我们要像科研人员一样,不给自己设定边界,大胆地去创新。”张雪解释道。

跨工艺合作,是张雪为苏绣创新探索出的一条重要路径。为此,他一步步地尝试,实现了从底稿设计到工艺融合的有益实践。

在第一个阶段,张雪使用苏绣的技法表现瓷器的釉色。“当时,我看到一个纪录片在展示曜变天目茶碗,就萌生了把窑变的肌理效果绣出来的想法,所以我做了一组作品叫《窑变》。这不是常见的苏绣题材,却收获了很多人的认可。”

到了第二个阶段,张雪开始将苏绣和制瓷技艺运用于同一作品。他与景德镇手艺人以《星空》为题展开设计,“这幅作品中的一部分太阳、轨道、星星图案是用苏绣绣出来的,还有一部分星球装置是烧好的瓷片。”张雪坦言,这件作品打开了他与团队的思路,大家不断尝试以前没有做过的风格和方向,将苏绣针法与其他工艺进一步融合运用。

第三个阶段的时候,张雪实现了在瓷器上做刺绣的工艺变革。他以瓷器为画布、以丝线为颜料,在瓦罐上绣花。“尽管我们在瓷器上预留好了刺绣空间。但是,瓷器入窑以后会有一定的收缩率,所以要等它烧制完成后再确认一遍刺绣的‘型’。最终,我们克服了很多工艺上的困难,才将这件《瓷绣》作品呈现出来。”张雪表示,他希望苏绣作品能够回归日用,成为大家生活中常用的器物。

从江南风物到浩瀚宇宙,从二十四节气到新时代故事,张雪以“万物皆可绣”的理念,创作出别具风格的苏绣作品。“每当客户尤其是年轻客户跟我说‘大家都非常喜欢这件作品’的时候,我心里也会非常开心。这代表着我们在年轻群体中埋下了一颗苏绣希望的种子。”张雪说。

策划:赵刚

统筹:陶媛

记者:杨亚楠 张诗奇 金昱希 实习生 李姗姗