点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

编者按:

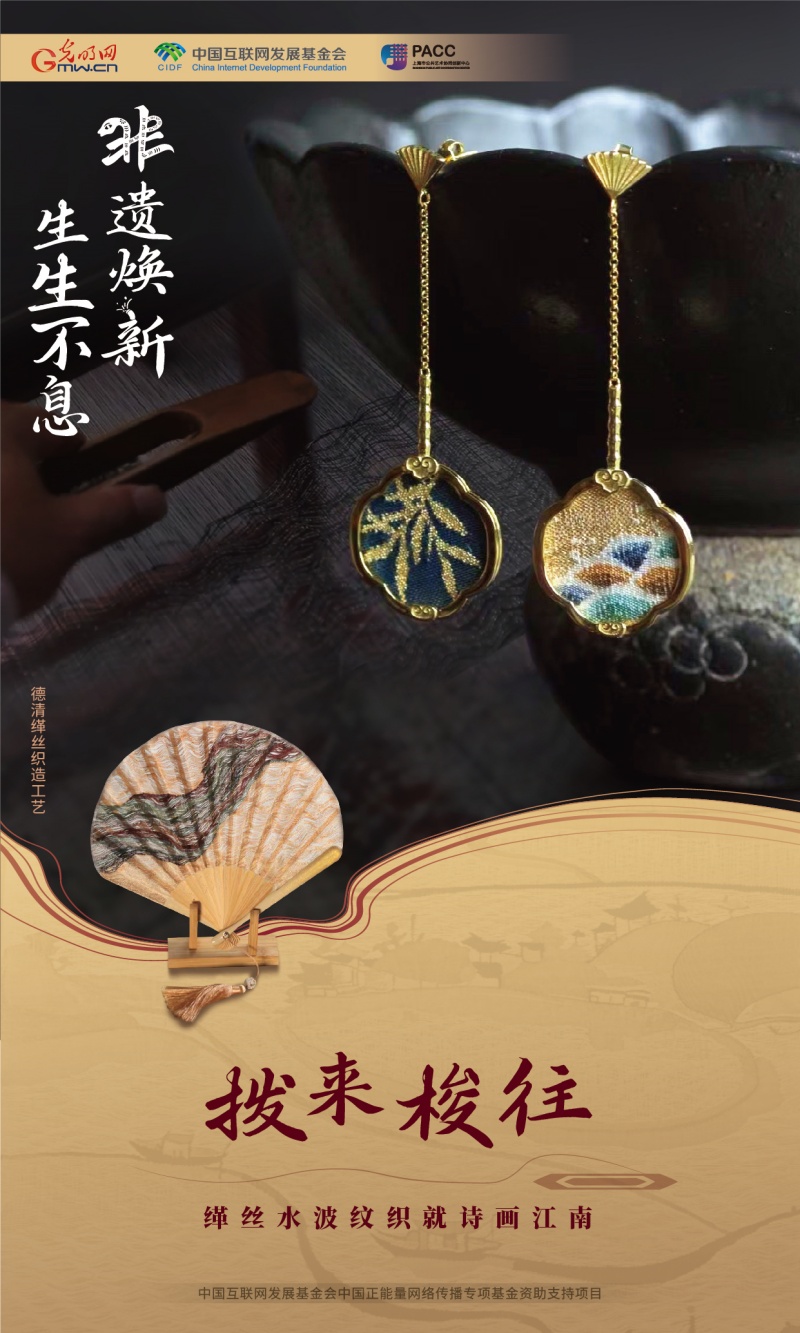

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分。为扎实做好非遗的系统性保护、广泛开展非遗的多元化传播,光明网以“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入人类非物质文化遗产代表作名录为契机,策划推出“非遗焕新 生生不息”记录非遗创造性转化、创新性发展系列短视频,聚焦非遗的活态展示与跨界融合,讲述好非遗人的传承故事与匠心精神,展示好中国非遗的精湛技艺与独特魅力。

二月二,龙抬头。万物生机盎然,入目已是春色。

在微风新芽中走进浙江省湖州市德清县,除了粉墙黛瓦、小桥流水,还有一间非遗工作室——“缂金堂”。步入其中,便能发现,市级非物质文化遗产代表性项目德清缂丝织造工艺市级代表性传承人柯翔祥正以“水波纹”为笔,绘就出“一寸缂丝一寸金”这项传统技艺的焕新画卷。

缂丝是中国传统的丝织品,采用“通经断纬”的方法织成,以素色蚕丝做经线,以彩色丝线为纬线,经线贯通整幅织物,纬线依照图案及颜色要求与经线交织,使图案富有立体感。在几十年的发展中,德清缂丝将江南水乡的灵动与韵味融入丝线,逐渐形成了独具特色的纹样——水波纹。

“水波纹改变了原有的缂丝技法,改变了缂丝的肌理,在特定的光线下有一种波澜起伏的感觉。”柯翔祥手下活计不停地徐徐道来,“浙江”都是带水的,“浙”字带水、“江”字也带水,把缂丝转化成层层叠叠的水波纹形式去展现,很能代表浙江的文化元素。

在柯翔祥的手中,缂丝不仅仅是传统的艺术品,更成为一种生活美学的载体。“这一代年轻人的审美观、价值观是不一样的,从他们的出发点去设计更能适应现在的市场需求。”他与高校师生、新锐设计师、非遗传承人跨界合作,开发出一系列缂丝创新产品:水波纹桌旗在灯光下泛起层层涟漪、团扇在摇动时如同碧波流转、万花筒在转动间展现时尚纹样……传统工艺与现代美学无缝衔接,融入新生活。

柯翔祥深知,传承非遗不仅是技艺的传承,更是文化的传承。为此,他不断寻求着更深层次的文化表达,尝试着将缂丝引入中国山水画卷。这些作品不仅保留了传统绘画的神韵,还通过缂丝的独特织法,拥有了更强的立体感、层次感,实现了“远看一幅画,近看万缕丝”的视觉效果。在保留完整非遗形态的基础上,他赋予德清缂丝新的功能属性。

从皇家贡品到日常点缀,从濒危技艺到文创产品,柯翔祥以匠心与创新为缂丝注入“水”的柔韧与力量。“创新不是说一句口号的问题,要实实在在地把一些创新的概念融入进去,让更多的年轻人从不了解缂丝,到慢慢了解缂丝、认识缂丝,让更多的人了解非遗,越来越多的人喜欢非遗、喜欢中国传统工艺。”他动情地说。

如今,这份“丝上江南韵”正随着新时代的浪潮,流向更广阔的天地。

策划:赵刚

统筹:陶媛

记者:杨亚楠 张诗奇 金昱希