点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

编者按:

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分。为扎实做好非遗的系统性保护、广泛开展非遗的多元化传播,光明网以“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入人类非物质文化遗产代表作名录为契机,策划推出“非遗焕新 生生不息”记录非遗创造性转化、创新性发展系列短视频,聚焦非遗的活态展示与跨界融合,讲述好非遗人的传承故事与匠心精神,展示好中国非遗的精湛技艺与独特魅力。

今天是农历正月十五,元宵节。东汉《说文解字》记载:“元,为始;宵,为夜。”在新年的第一个月圆之夜,各地通过赏花灯、舞龙灯、猜灯谜等民俗活动,表达祈祷丰年的美好祝愿。

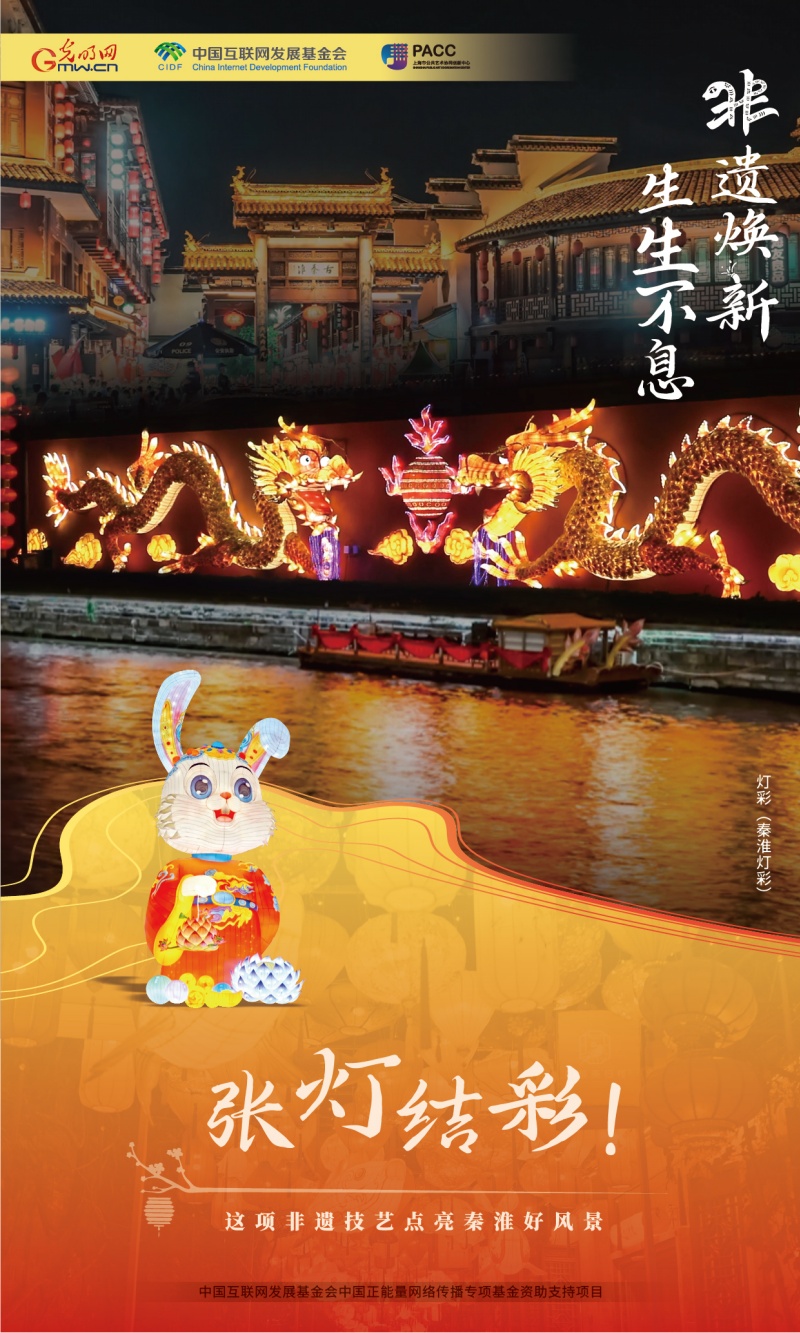

在江苏南京,以“灯耀金陵·春满中华”为主题的第39届秦淮灯会如约而至,展现传承千年的华灯流彩与文化底蕴,吸引众多市民与游客参观游览。“秦淮灯彩是中国花灯重要的支流。因为我们这里是水乡,所以我创作了各种各样鱼虾造型的花灯,边上配有荷花,寓意和和美美。”国家级非物质文化遗产代表性项目灯彩(秦淮灯彩)国家级代表性传承人陈柏华介绍,逢年过节张灯结彩,是当地百姓共有的年味记忆。

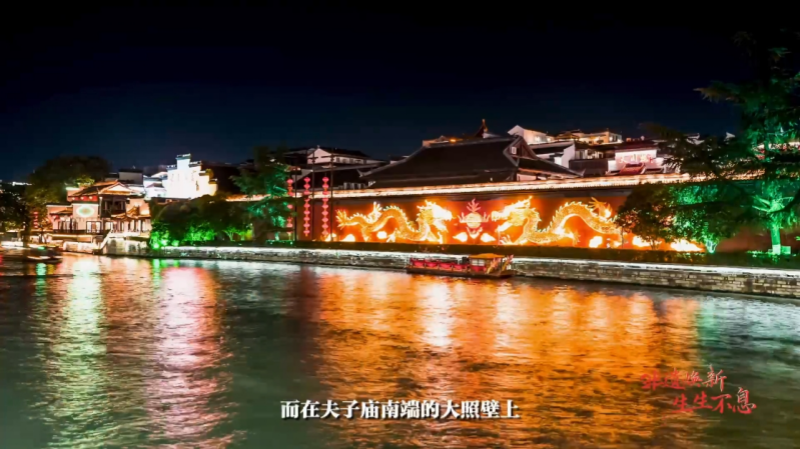

十里秦淮,风光绵延。在夫子庙南端的大照壁上,《双龙戏珠》灯组让人一眼难忘——两条脚踩祥云、气势磅礴的巨龙与秦淮河的桨声灯影相映生辉,片片粼光与圈圈涟漪构成了逶迤浪漫的河畔风光,也成为陈柏华最得意的灯彩作品。“花灯作为一个景区的标志,是很难的。我们要根据地形、环境,利用花灯的母色把龙的气势表现出来,成为景区的亮点。”陈柏华说。因为灯彩体积巨大,所以对尺寸与比例的把控难度呈指数级增加。陈柏华通过反复调试,将四分之三的龙身悬挂于照壁上,才有了栩栩如生的“双龙戏珠”。这也为陈柏华制作大型灯彩、探索非遗进景区积累了经验。

“很多人想到花灯,就觉得是传统技艺。我们为什么不可以在守正传统的同时,积极创新,让花灯融入社会、融入时代呢?”

带着这样的疑问与决心,陈柏华不断尝试,通过“非遗+旅游”“非遗+科技”等融合发展,拓展秦淮灯彩的表现形式。他与技术人员共同编程研发的《川剧变脸》花灯,以立体的造型、多彩的脸谱、动感的音乐吸引了大家的目光。陈柏华自豪地介绍道:“通过机械转动,脸谱可以完整、顺滑地完成变化。这种耳目一新的花灯形式,让很多景区眼前一亮。”

多年来,陈柏华一边挖掘灯彩传播的新载体、新场景,一边探索非遗传承的新路径、新应用,与全国各地的花灯手艺人共同展现千姿百态的灯彩之美。“我做花灯几乎做了一辈子。目前,我的精力很旺盛、思维能力很强、动手能力都有、身体还棒棒的,所以我想创作更多更好的作品留下来。”谈及未来计划,陈柏华表示,要将秦淮灯彩的技艺一代一代地传下去,让全世界感受中华文化的非凡魅力。

策划:赵刚

统筹:陶媛

记者:杨亚楠 张诗奇 金昱希 实习生 余皓晴